いま「内向型」とか「HSP」とか「繊細さん」という言葉が流行っていますね。

私自身も「内向型」であり「HSP」である1人です。

子供の頃からずっと生きづらさを抱えていました。

そんな私のような人間にとって、社会で集団に紛れて物事をこなすのはとてもエネルギーを消耗することです。

なるべく人との接触を減らし、心穏やかに生きていくためには何かのスキルを身につけることも一つの大切な手段です。

しかし、そのためにはまた集団の中に入っていかなければいけない・・・。というところでなかなか行動できない方も多いのではないでしょうか。

そんな時、できるだけのことを自分1人でできたらと思ったりしませんか?

今日はそのような内向型人間の方々のために、「独学」という道もあることをお伝えしたいと思います。

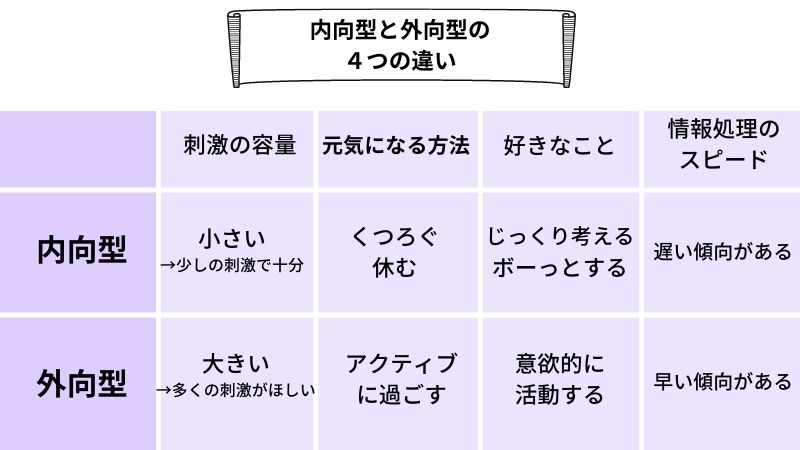

内向型ってどんなひと?

内向型人間とは、簡単に言うと、自分の内側の感覚や思考などに興味が向かいやすい人のことです。

2人に1人が内向型と言われており、脳科学の分野では、内向型と外向型で脳や遺伝子に違いがあるという研究結果が出てきています。

ですが、内向型か外向型かははっきり区別できるわけではなく、どちらの性質も持っているものであり、後天的な要素によっても変化します。

自分がどちらに属すのかを考えるよりも「いまどんなことに困っているのか?」に目を向けると良さそうです。生きづらさを感じているとしたら、内向型の特性が強いのかもしれません。

上記のように、内向型は刺激に対するキャパシティが狭く、疲れやすいところがあります。

また、積極的な活動よりもぼんやりしたりじっくり考えたりすることが好きで、情報処理のスピードも遅い傾向があります。

全体的におっとりした傾向があるようですね。

そんな、内向型人間の生きづらさの理由は、社会が求めているコミュニケーション方法についていけないことだと思います。

- スピードを求められる

- 自分をアピールできる人が有利

- リーダーシップがあって活発な人が評価されやすい

そういう社会の中で内向型がもっと自分のペースで楽しく生きるために、私は「独学という選択肢」を提案します。

なんで独学がいいの?

こんなことを思ったりしていませんか?

- 大人数の中で講義を受けるのが苦手

- じっくり自分のペースで考えたい

- なるべく人と関わる時間を減らしたい

内向型人間が一度は(というか常々)思っていることではないでしょうか。

その全てを独学で解決できなくても、ある程度のところまでは導くことができます。

独学は決して特別な人だけができるものではありません。

自分の力で、自分のペースで、できることを増やしていけたら素敵ではありませんか?

内向型は独学に向いている

内向型はのんびりマイペースな傾向がありますが、決してコミュニケーション能力が低いわけではありません。

むしろ深く考えたり周囲をよく見ているため、相手の気持ちに寄り添ったり、冷静な判断ができたりします。

実は、コミュニケーション能力が高いのです。

そして、その鋭い洞察力は勉強する際にも力を発揮します。

- コツコツやるのが得意

- 黙々と作業するのが好き

- 思考力がある

こんな性質が内向型にはあるので、誰にも邪魔されず、自分のペースで学べる独学にはすごく向いています。

独学の難しいところは、誰からも強制されない分、怠けてしまったり途中で挫折しやすいところです。

その点でも、内向型の「一つのことにじっくり取り組む性質」には簡単に投げ出さない粘り強さがあります。

大人数の中で周りと競い合いながら勉強することに向いていないなら、別の自分に合ったやり方で学べばいいと私は思います。

人生を変える独学戦略10選

人生を変えるというと少し大げさかもしれませんが、「学び」は今の生活から私たちを新しい世界へと導いてくれます。

自分のペースでゆっくり落ち着いて学びたい内向型人間のために、独学勉強法についてお伝えします。

目標は数値化する。

独学ではなるべく数値目標におとしこむことが重要です。なぜなら、適切な計画を立てることに必要だからです。

「~ができるようになる」という目標だけでは「いつ、何を、どれだけやるか」という計画をどうやって立てたらいいか、いまいちピンと来ないと思います。

そういう時に「○○の資格で○点とる」とか「○週間で基礎的な本を○冊読む」とか具体的な数字で表すと一気に目標が明確になっていきます。そして、あまり無理な計画は立てないようにしましょう。

振り返りの仕組みを作る。

振り返りには2つの意味があります。一つは、「間違えたところを見直してミスを減らすこと」もう一つは、「独学が計画通りに進んでいるかをチェックし、おくれやズレがあれば調整すること」です。

振り返るためには日々の勉強の進捗を記録しておくことがオススメです。

記録は時に、自分の独学に自信がなくなったときに自分の背中を押してくれる役割にもなります。

具体的な勉強の足跡は「これだけやってきたんだから大丈夫」そう自分を励ましてくれるのです。

インプットした内容に疑問を持つ。

独学は、前半と後半、言い換えると「インプット」と「アウトプット」でルールが変わります。

前半戦のインプット=基礎学習では、考えずにとにかくそういうものだと受け入れることが大事です。

ですが、後半戦のアウトプット=応用学習をする時には「なぜそうなるのか」の理由を考えることが必要になります。

知識だけがあっても実際に使えないことは多いです。なぜそうなるかを理解することで、一つのことだけではなく、別のアウトプットにも応用することができるようになります。

そうなって初めて学んだ知識が活かせる段階にきます。

インプットとアウトプットを反復する。

インプットしたことは、アウトプットすることで定着していきます。

また、「知っている」と「できる」では全然違います。

基礎を知っただけで「できる」と思うことなく、考えなくてもできるレベルまでスピードを上げる練習をすること。

「知っている」だけの状態から「できる」になるには日々の反復トレーニングで慣れることが大切です。

1日のうちでインプットの時間を作るなら、当日中にアウトプットの時間を作るのが良いでしょう。

人に教えるのもアウトプット。

人に教えると理解度が上がります。うまく説明できないということはちゃんと理解していないということ。

人に説明することで、わかっていたつもりでもわかっていなかったことが浮かび上がるでしょう。

これを放置すると思わぬ失点につながることもあるので、本番までに自分のミスのレパートリーを増やすことは、かえって本番でのミスを防止することに繋がるのです。

個人プレーだけが独学ではない。

独学だからといって、1人で勉強するとか、どこのクラスやサークルにも入らないと決める必要はありません。

「モチベーションの維持」や「情報共有」に役立つので、勉強仲間を作ることも独学ノウハウの一つです。

チームプレーと個人プレーどちらか一つを選ぶのではなく、いいとこどりをすれはいいのです。

実際に会って一緒に勉強するだけが勉強仲間ではありません。

オンラインで繋がることもできますし、今日も頑張っている仲間がいると実感することで励まされたりする、それだけでもずいぶん気持ちが違ってきます。

試験当日はなるべくいつも通りに。選択する事を減らす。

勉強をやれるだけやったら、あと結果を左右するものはメンタル状況くらいです。

特別な日だからといって何か違うことをしようとすると、余計な緊張が高まる恐れがあります。

なるべく自分にプレッシャーをかけず、平常心を保つにはいつもどおりに過ごすことが得策です。

また、1日に何かを選択できる回数は3万5千回であり、それを超えると脳が決断疲れを起こしてしまうことが脳科学の研究でわかっています。

ですので、試験本番などはなるべく決断を減らすため、前もって準備しておくのがいいでしょう。

運はやれるだけやった人に味方する。

本番に強く、望んだ結果を手に入れられるのは、「やれるだけやった人」です。

「実力がある人は運も良い」わけでなく、「実力がある人は運が悪い時でもなんとかできる程の能力がある」ということです。

⑤にも通じますが、本番で通用する能力を身につけるには、自分がやるべきことをちゃんと説明できるくらいまでおとしこむことです。

感覚的になんとなくやるのではなく、学んだことを説明できるようになるところまでいくと再現性が高まり、本番のような緊張する場面でも実力を発揮しやすくなります。

字面だけを追うのではない、真の知識、教養が大事。

いまは、必要な情報には誰でもアクセスできる時代になりました。

そんな中で、知識・教養の深さを分けるのは、「問い」を持つことです。

表面的なことを見ただけでわかった気にならず、深く掘り下げていく。世の中に対して興味関心のアンテナを常にはっておくことが肝心です。

ずっと問い続ける。

その上で、ずっと問いを持ち続けること。勉強すればするほど知らないことが増えていきます。

資格試験や受験勉強にはゴールがあるかも知れませんが、自分の世界を広げていくための学びにはゴールがありません。

ゴールがある学びも必要ですが、学び続けていく過程で「自分はわかっていなかったかも」という経験を沢山繰り返すことこそが実はわかるということであり、真の学びだと言えるでしょう。

まとめ

- 集団になじめないなら独学という道もある。

- 内向型の性質は独学に向いている。

- 独学で一番大事なことは、自分の頭で考えること。ずっと問いを持ち続けること。

いかがでしたか?

明日から使える独学法で、今こそやりたいことにトライしてみませんか?

きっとその先には夢のある新しい世界が広がっていると思います!

勉強であなたの人生が豊かになることを応援しています。

それでは、また~

コメント